今年标志着中国非物质文化遗产传承人研修培训项目实施十周年,自2016年起,贵州民族大学深度参与其中;众多非遗传承人借助这一平台,不仅提升了个人能力,也实现了角色的转变;该研修培训计划持续为非遗的传承与发展提供了强有力的支持。

张胜猛打破烧制瓶颈

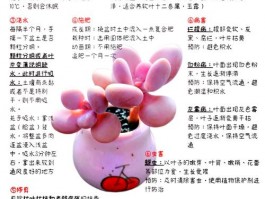

张胜猛身为国家级非物质文化遗产——牙舟陶器烧制技艺的州级传承人。2020年,他参与了贵州民族大学举办的贵州土陶技艺研修培训班。在研修班的学习期间,他已投身于牙舟陶器烧制领域达十年,目前正面临创作上的难题。起初,他对能否得到实质性的帮助以及实现创新持有疑虑。学校提供的课程范围十分广泛,涵盖了数字化设计、版权保护等多个学科领域;通过这些课程,他得以接触并掌握了全新的理念与思维方式;在这一学习过程中,他还学会了半刀泥的技艺。

陈洁转变蜡染认知

陈洁就读于贵州民族大学的非遗研培班,她曾接受过蜡染与刺绣技艺的专门培训。自幼年起,她便从家族成员那里掌握了蜡染技艺,但那时的她对这一技艺的认知仅限于基础层面,对于设计等关键概念的理解尚显浅薄。在研培班学习期间,老师向她讲解了市场需求的了解方法,同时指导她如何设计出满足市场需求的产品,例如采用蜡染技术制作的裙装以及箱包等。课程圆满结束后,她将所学到的知识无私地分享给了家乡非遗工坊的同事们。

万兰芳传授银饰技艺

2015年,万兰芳成功获得贵州民族大学美术学院录取资格。在专业课程学习期间,她对银饰制作产生了浓厚的兴趣。采访过程中,她受到了同学们的热烈欢迎,正积极向他们传授国家级非物质文化遗产——苗族银饰锻制技艺。她毫无保留地分享自己的知识,期望有更多的人能够了解并掌握这门技艺。

顾伟伟坚守传承初心

顾伟伟是国家级非物质文化遗产项目花溪苗绣的市级传承人,他参与研培班的主要目的是为了发扬这一传统技艺。位于贵阳花溪,他经营着一家苗族服装店,大约在7年前,他被当地民族服饰蜡染的迷人魅力所吸引。然而,他注意到能够复原图样的传承人数量极其有限。他参加了蜡染技艺的培训,不仅全面了解了从绘画设计、染色工艺到成品制作的整个制作过程,而且对传统技艺的传承与进步抱有极高的期望。

贵州民大成果丰硕

自2016年度起,贵州民族大学启动了研究培训项目,陆续成功举办了多场培训班,内容涉及传统染艺、剪纸等技艺。这些培训班总计培养了432名学员。该校的课程设置既广泛又丰富,不仅融合了数字化设计理念等多个学科领域,同时也为学员搭建了全面的学习平台。

多方助力非遗传承

非遗的传承与培养并非单一学校的责任,而是多方面力量共同努力的结果。杨昌杰在调研中观察到,山中的苦竹可以用来制作芦笙。在驻村服务近两年的时间里,他与同事们共同为孩子们设计了具有特色的文艺美育课程,并设立了芦笙制作的工作坊。该措施不仅推动了经济收益的增长,而且帮助周海明成为了县级非物质文化遗产项目的代表传承人。

发表评论