家庭由二次婚姻构成者在购置婚房时往往被视为乐事,然而,一旦婚姻关系终止,涉及房产的分割问题可能会变得相当复杂。近期,广州日报的记者对一起在深圳发生的二婚离婚房产分割案例进行了报道,该案例的进展过程对于类似事件具有较高的借鉴价值。

事件起因

在深圳,王先生根据小A的学习需求,向李女士提出了一项投资婚房的计划,该计划涉及金额高达千万元。他建议,房产中一半的权益应归属于小A,另一半则归李女士所有。李女士对王先生颇有好感,因此接受了这个提议。她原本认为这将开启一段幸福的生活,却未料到,这样的安排可能为未来可能发生的纠纷埋下了隐患。

离婚争执

美好的时光未能持续,他们的婚姻关系最终走到了尽头。在离婚的进程中,男方提出,房产中有一半的份额已经登记在儿子小A的名下,而这部分份额是夫妻双方共同赠予的。因此,他要求分割女方名下剩余的那一半产权。这一争议引发了双方关于房产分割的纠纷,使得曾经的伴侣关系变得紧张且冷淡。

一审判决

经过一审法院审理,发现李女士在房产中仅拥有小A所持有的50%产权,而剩余的50%产权被认定为夫妻双方共有。判决结果最终显示,李女士虽然获得了该房产的一半所有权,但需向男方支付相当于25%产权价值的数百万元作为经济补偿。同时,她还需继续负担剩余的200多万元房贷。这一判决无疑给李女士带来了额外的经济压力。

律师观点

海涵律师事务所的李鼎律师团队提出,在离婚案件中,若夫妻共同财产购置的房产登记于未成年子女名下,判决不应仅依据登记信息即认定房产为未成年子女的个人财产。不动产物权登记存在对内和对外两种效力,一审审理的关键在于是否将这两种效力等同视之。此观点为案件后续进展提供了新的契机。

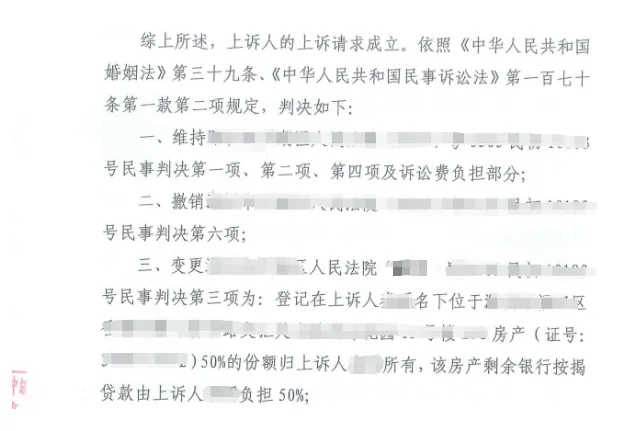

二审改判

在审理过程中,二审法院取消了对李女士需向王先生支付数百万元赔偿的先前判决。同时,法院认定,登记在小A名下的50%房产产权实为小A之父代持,并非李女士与王先生对小A的赠与行为。此判决确保了司法公正,有效防止了因“所得不足却承担过多”或未出资方“无偿得利”所造成的不公现象。

案例启示

李鼎指出,若夫妻双方共同出资购置房产且登记在未成年子女名下,这一行为不宜简单认定为赠与,而应对双方的真实意图进行细致审查。特别是在房产用作婚房、子女未参与资金投入且父母仍掌握房产实际操控权的情况下,必须全面审视资金来源、购房初衷、房屋用途以及夫妻双方的协议等多个维度,以确保评估的全面性。这一案例也为处理类似离婚纠纷提供了明确的参考标准。

处理涉及复杂情况的再婚房产分割案件时,有哪些关键环节需要我们特别留意?热切期待各位在评论区发表您的见解。此外,恳请您对本文给予点赞,并积极转发,以表达对本文的支持。

发表评论