松田大学买分现象引发教育公平争议

近期,松田大学的“买分”事件引起了公众的广泛关注。所谓的“买分”,指的是一些学生通过支付额外的费用,来换取更高的成绩或者学分。这种行为不仅对教育公平造成了伤害,同时也揭示了高校管理中存在的不足。作为一名长期关注教育领域的人士,我认为我们必须认真对待这一问题的严重性。

买分背后的利益链条

买分现象并非单独出现,它常常与教师、教务人员,甚至校外中介的介入有关。部分教师因承受考核压力,不仅默认,甚至协助学生进行成绩操作,而中介机构则借此机会谋取利益。这种利益链的形成,导致买分行为逐渐演变成了一种灰色产业。

更让人忧虑的是,一些学生与家长对此现象习以为常,觉得“花钱办事”能快速解决问题。这种错误的观念加剧了不良风气的蔓延,导致那些真正努力的学生失去了公平竞争的权益。

教育公平遭受冲击

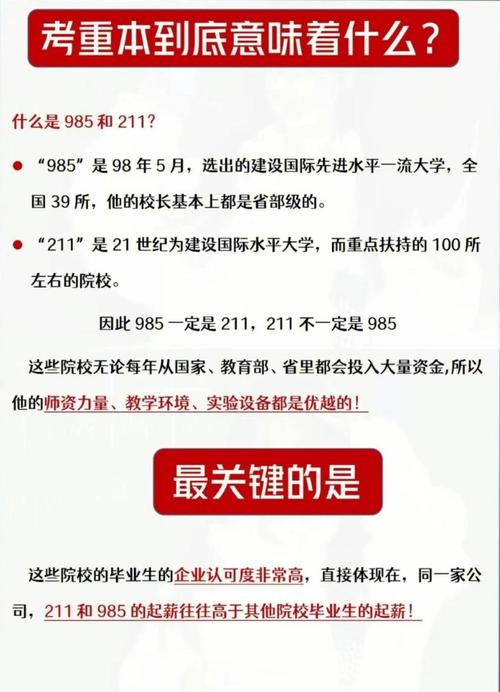

教育之根本在于追求公平,然而购买分数的行为却是对这一核心理念的直接挑战。一旦成绩变得可以通过金钱交易来获取,那些勤奋努力的学生就可能面临资源被剥夺的困境。若此现象持续发展,高等学府的信誉将遭受重创,社会对高等教育的信赖也将随之动摇。

购买分数的现象或许会进一步扩大教育资源的分配不均。家境较好的学生往往能更容易获得高分,而来自普通家庭的学生可能面临被边缘化的风险。若不及时遏制这种不公平现象,很可能会引发更为严重的社会问题。

高校监管漏洞亟待填补

松田大学的情况并非孤立,众多高等学府同样面临类似的监管缺陷。这些学校在成绩的录入与修改环节上,审核不够严格,甚至有人为操作的余地。校方亟需对制度进行改进,例如引入外部监督机构、设立匿名举报系统等措施。

同时,对涉事人员的处罚应当加重。唯有让违规者承担相应后果,方能起到足够的震慑作用。若不然,此类问题将不断出现,对教育体系的整体发展造成不利影响。

学生与家长需树立正确价值观

买分现象的扩散,与学生及家长追求功利的心态紧密相连。有些人抱持着“只要能拿到毕业证书,所用手段并不重要”的错误观念,这种短视的观念所带来的危害是相当严重的。教育的真正意义远不止于获取一张文凭,它更在于塑造一个人的能力和品格。

家长应当教导孩子通过勤奋劳动来获得好成绩,而非借助不道德的方法。孩子们还需明白,虽然买分可能暂时带来方便,但从长远角度考量,没有真正的能力在职场中将会暴露出不足之处。

社会监督与舆论压力不可或缺

要想完全杜绝买分行为,仅仅依靠高校自身的整改措施是远远不够的。媒体和公众的监督作用同样不可或缺。只有通过揭露典型案例、促进政策改进,才能营造出全社会共同抵制这种不良风气的氛围。

企业单位需要关注学生的实际能力,不能只看成绩单。只有当整个社会的价值观念回归到理智,那些购买分数等不正当的行为才会失去其存在的根基。

针对松田大学的买分风波,你觉得高等教育机构以及社会各界应当实施哪些策略以确保教育公正?诚挚邀请大家在评论区发表你的观点!

发表评论