在挑选伴侣的环节中,您是否察觉到年龄倾向与外貌吸引力似乎存在某种既定规律?然而,最新的研究成果却揭示了截然相反的见解,对传统看法提出了挑战。那么,这一具有颠覆性的新观点背后,究竟隐藏着怎样的真实情况

“青春优先”效应

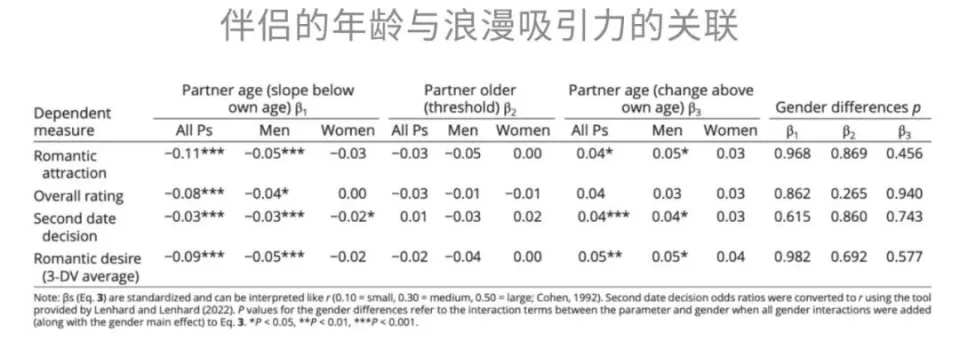

近期,PNAS期刊公布了一项针对真实约会的大规模调查。调查结果显示,在面对面交流的情况下,无论男性还是女性,普遍对较年轻的异性持有更高的兴趣。此次研究涉及众多参与者,综合数据分析表明,“年轻优先”这一现象虽然并不十分显著,但的确具有一定的持续性。研究结果显示,在整体样本中,人们普遍偏好年轻个体;而在按性别划分的各个子样本中,这种偏好同样存在;同时,男性和女性在这一点上的差异极为微小。

即便研究范围仅针对“40岁以下的女性及其异性伴侣的配对”,她们在选择伴侣时依旧倾向于年轻男性;这一偏好与普遍认为“更偏好成熟男性”的传统观念相悖。该研究结果表明,女性在选择伴侣时在年龄倾向上与男性存在共通之处,对以往的认知构成了挑战。

年龄上限失效

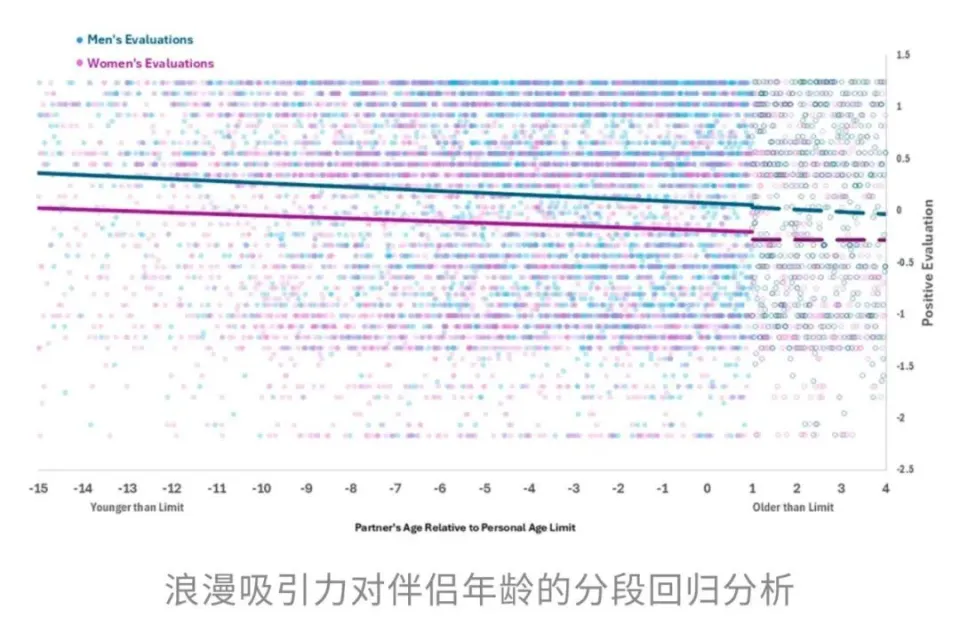

在寻找伴侣的过程中,许多人设定了年龄的最高标准,例如“不超过45岁”。然而,在具体评估潜在伴侣的吸引力时,这一年龄限制往往显得无关紧要。即便面对年龄超出其设定上限的约会对象,参与者对他们的吸引力评分并未出现显著下降。这一发现揭示了,人们在口头上提出的年龄限制在实际约会场景中对评估吸引力的作用极其有限。

尽管这些对象的年龄已超出一般人的预期,但它们的魅力依然不减。这一情况表明,在择偶过程中,人们内心的年龄标准并不那么严格。年龄并不是决定一个人能否对他人产生好感的主要因素。

“男大女小”原因

在日常生活中,“男大女小”这一现象较为普遍,针对这一现象,研究者们提出了数个关键性见解。初次的情感波动并不能确保双方关系能够长久稳定,再者,由年龄较大的女性与年轻的男性构成的情侣关系,在后续可能会面临现实问题的考验,从而使得关系的维持变得困难;此外,包括职业发展、经济收入以及社会角色期望在内的多种因素,均有可能对这种情侣组合产生负面影响。

青春期发育的差异导致部分中年女性逐渐退出相亲市场,这一趋势表明,在择偶过程中,“男性年龄普遍大于女性”的现象已较为普遍。这一情况亦能合理解释为何在相亲活动中,男性年龄大于女性的组合仍占较大比重。

外貌吸引力影响

研究数据表明,在针对445名在线约会者的5340次配对过程中,每增加一个标准差的外貌吸引力,成功配对的可能性就会提高大约20个百分点。这一发现强调了外貌在约会过程中的重要作用。

研究者提出了两种可能性的解释,首先,面容的某些特征可能揭示了个体在早年所积累的健康资本,比如童年时期的营养状况等信息,这些因素在面容上有所体现;其次,外貌在社会阶层中具有一定的影响力,那些在外貌上具备优势的人通常能获得更多的资源和信任,这种优势或许会进一步演变为健康和寿命方面的差异。外表不仅能引发最初的吸引力,还可能对一个人的生活道路产生持续的深远影响。

外貌与免疫线索

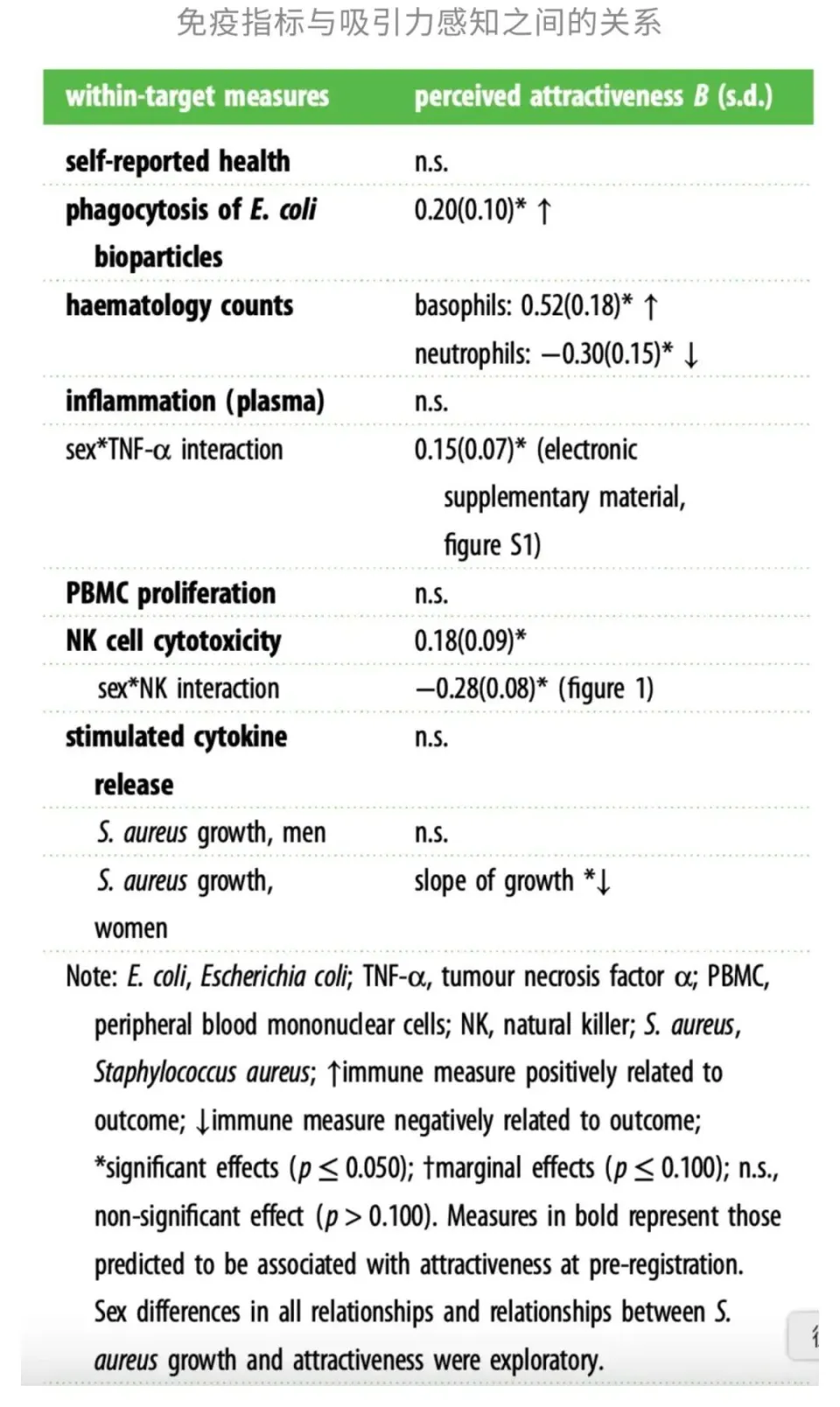

研究数据显示,NK细胞的活跃程度与个体的外貌吸引力之间存在某种关联。然而,这种关联在不同性别中呈现出不一致性。具体而言,当照片中的女性成为焦点时,NK细胞的活性有所上升,但这却使得她们的外貌吸引力有所降低。这一发现暗示,外貌吸引力或许可以作为评估免疫系统功能的一个潜在参考指标。

这表明外貌吸引力与生理层面之间存在某种联系;在抗菌和天然免疫反应过程中,外貌或许承载了一些关键信息。

研究局限性

该研究存在一定的局限性,首先,参与婚介服务的人群或许更倾向于尝试与传统观念相左的约会方式;其次,研究并未对情侣关系的实际形成过程进行直接观察。因此,所得到的结论可能仅适用于特定情境。

这些限制性条件提示我们在审视研究结论时需保持高度警觉,因为研究揭示的发现或许并不适用于所有人群及特定场景。研究结果的普遍适用性可能存在局限。

经过对相关研究资料的深入分析,您在寻找伴侣时是否会将年龄视为最重要的考虑条件,抑或更倾向于关注外貌?期待您在评论区发表个人观点。同时,请不要忽视对本文的点赞及分享。

发表评论